Der Rücktritt von Mesut Özil aus dem deutschen Nationalteam war das Fußballthema des Jahres 2018. Die Diskussion über Rassismus und Identität wird noch lange nachwirken, aber einige Fragen gehen dabei unter: Warum sind Einwanderer in Führungsgremien von Verbänden kaum vertreten? Wie sehen die Herausforderungen für Migrantenvereine aus? Und warum spiegeln Fankurven die Vielfalt ihrer Städte nicht wider? Teil 8 der Themenreihe: „Fußball und Menschenrechte“.

Autor: Ronny Blaschke, ronnyblaschke.de

Ein Vereinsheim in Kreuzberg. An den Wänden hängen Wimpel. Ein Regal biegt sich unter Pokalen. Nebenan klappern Stollenschuhe, es riecht nach körperlicher Verausgabung. Am Kopfende des Raumes sitzt Cacau. Aufgewachsen in Brasilien, Meister mit dem VfB Stuttgart 2007, 23 Länderspiele für Deutschland. Um ihn herum lauschen Jugendliche, einige mit Fluchtbiografie. Cacau berichtet von seiner Ankunft in Deutschland vor zwanzig Jahren. Er absolvierte Probetrainings und landete zunächst in der Landesliga beim SV Türk Gücü in München. „Es war wichtig, Menschen zu haben, dir mir gezeigt haben, wie wichtig die Sprache ist in Deutschland“, sagt Cacau. „Und dass ich auf andere Leute zugehen sollte.“

Cacau hielt sich zunächst an einen Mitspieler, der Italienisch sprach, das klang für ihn zumindest ein bisschen wie Portugiesisch, dann lernte er immer mehr und brachte sich ein. „Meine Mutter hat damals gesagt: Wenn du es nicht packst, dann kannst du zurück nach Hause kommen, das hat mir Sicherheit gegeben. Das ist etwas, was mich deutlich von den Flüchtlingen heute unterscheidet.“ Denn Geflüchtete aus Kriegsgebieten haben diese Sicherheit nicht.

Cacau kam mit 18 Jahren nach Deutschland. Er etablierte sich in der Bundesliga, nahm 2009 die deutsche Staatsbürgerschaft an. Ein Jahr später zählte er zur multikulturellen Nationalmannschaft, die bei der WM in Südafrika den dritten Platz belegte. Der Deutsche Fußball-Bund ernannte ihn 2010 zu einem seiner Integrationsbotschafter. Nach Beendigung seiner Karriere als Profifußballer 2016 stieg er im Verband auf, wurde alleiniger Integrationsbeauftragter.

Cacau 2016 bei der BMI-Veranstaltung #gemeinsam für ein starkes Deutschland © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

Cacau ist viel unterwegs, gibt Interviews, diskutiert auf Podien, besucht Konferenzen. In Hochschulen, Stiftungen und vor allem: bei Vereinen. „Ich lese sehr viel über Integration in Zeitungen und in Büchern. Das hilft mir bei der Meinungsbildung“, sagt er. „Je mehr man recherchiert, desto mehr weiß man, wie hochkomplex das Thema ist.“ Bislang hat Cacau als Integrationsbeauftragter rund sechzig Termine gehabt. Dass ein ehemaliger Nationalspieler mit Migrationshintergrund den Verband politisch repräsentiert, war vor zwanzig Jahren kaum denkbar.

Auch andere ehemalige Profis beteiligen sich an der Migrationsdebatte: Gerald Asamoah oder Hans Sarpei. Von aktuellen Profis war in den vergangenen Monaten wenig zu hören. Der Rücktritt des türkischstämmigen Spielers Mesut Özils aus dem deutschen Nationalteam hat alte Fragen wieder aufgeworfen. Wie ernsthaft sind die Integrationsbemühungen im Fußball? Haben Persönlichkeiten wie Cacau tatsächlich Einfluss? Oder erhält er auch Anfragen, die sich als Showeinlagen herausstellen? Cacau sagt dazu:

„Es gibt schon Menschen, die mich einladen und denken: Ach, da kommt der Promi, der Fußballspieler, und sie sind am Ende begeistert, dass doch auch Inhalte dabei waren. Das ist immer mein Ziel, dass ich nicht nur als Ex-Fußballer wahrgenommen werde, sondern als jemand, der wirklich etwas zu sagen hat.“

Mit Uneindeutigkeiten tut sich der Fußball traditionell schwer

Einige Jahre hat die Erzählung gut funktioniert. Der Fußball – ein Symbol unserer Gesellschaft, in der fast ein Viertel der Menschen einen Migrationshintergrund hat. Und es stimmt ja auch, teilweise: Die Bundesligaspieler stammen aus über fünfzig Nationen, in den Nachwuchszentren haben vierzig Prozent einen Migrationshintergrund. Doch wie sieht es in den Führungsgremien aus? In Vorständen, Aufsichtsräten oder Sportgerichten liegt dieser Anteil weit unter zehn Prozent.

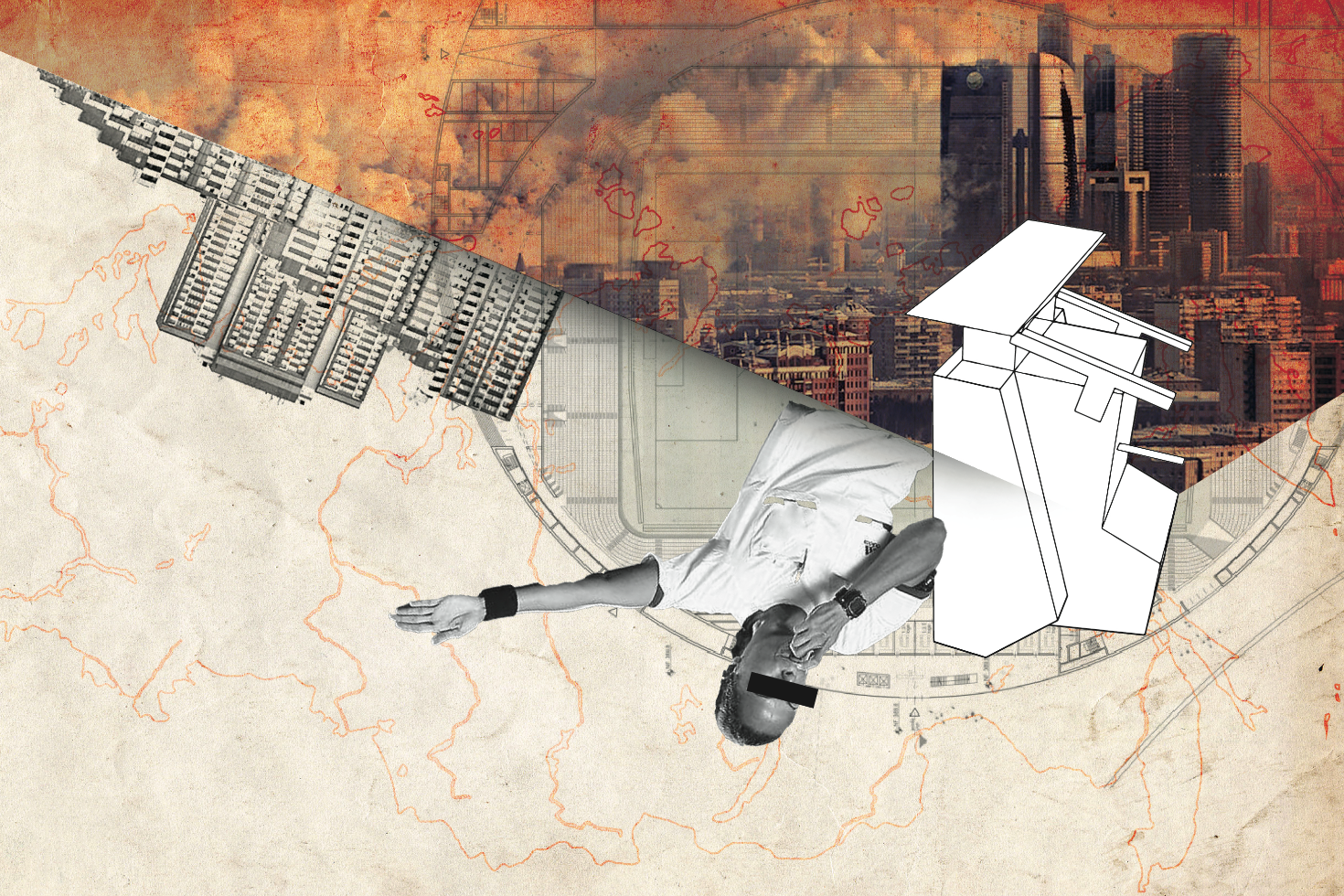

Beim Berliner Fußball-Verband beispielsweise haben von fünfzig Angestellten vier eine Einwandererbiografie, einer von ihnen ist der Betriebswirt Karlos El-Khatib. „Einerseits brauchen wir Vorbilder, die klar gezeigt werden“, sagt er. „Aber das ist nur ein Schritt von vielen. Sich einfach offen zu zeigen, hilft nicht, sondern man muss Personen mit Migrationshintergrund klar ansprechen. Dass auch sie damit gemeint sind, wenn wir Stellen besetzen wollen. Es braucht wirklich ein offensives Zugehen auf die Menschen.“

Karlos El-Khatib ist in Berlin aufgewachsen, sein Vater war in den 1980er Jahren aus Palästina geflüchtet. El-Khatib kam über ein Praktikum zum Berliner Fußball-Verband. Seine Skepsis gegenüber einer vermeintlich homogenen Männerbürokratie verschwand schnell. Er durfte Projekte entwickeln, erhielt eine Festanstellung. Doch in den meisten Gremien kommt es nicht zu solchen Begegnungen. Und so kann kein Verständnis für andere Perspektiven entstehen, sagt Tina Nobis vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, das auch vom DFB gefördert wird: „Wenn wir über Migrationsgesellschaften verhandeln, sprechen wir auch über Uneindeutigkeiten. Also über Möglichkeiten, zu Vielen dazugehören zu können. Viele Vereine haben lange auf das klassische alte Ehrenamt gesetzt. Es gibt diesen Vorstandsvorsitzenden. Und den gibt es halt und gibt es halt und gibt es halt.“

Der DFB hat Ehrenamtliche mit Migrationshintergrund lange vernachlässigt. Und sich erst mit der Flüchtlingsdebatte für das Thema geöffnet: In Preisverleihungen, Broschüren, zuletzt in mehreren großen Konferenzen. Doch nur zögerlich werden die Ideen an der Basis umgesetzt. Viele Vereine nehmen sie als akademische Bevormundung wahr – oder als Alibi aus der Marketingwelt des Nationalteams.

Karlos El-Khatib, Foto: Ronny Blaschke

Der Fußball war immer von Migration abhängig

Der Berliner Fußball-Verband verdeutlicht die Herausforderungen: Es gibt Begegnungsfeste und Sozialpreise. Gegnerische Teams können sich beim „Berliner Freunde-Frühstück“ kennenlernen. Doch Informationen in anderen Sprachen gibt es nicht. In den Ausbildungen für Trainer, Schiedsrichter oder Sportrichter spielt Integration eine Nebenrolle. Praktika oder Mentorenprogramme für Einwanderer wie in den USA oder Großbritannien gibt es nicht. Doch selbst wenn, eine bloße Beteiligung wäre kein Patentrezept, sagt Özgür Özvatan aus dem Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität Berlin: „In einigen Fällen wurden Personen mit Migrationshintergrund in Schiedsgerichte berufen. Und die haben großen Druck von Migrantenfußballvereinen erhalten.“ Özgür Özvatan plädiert für Konzepte jenseits von Phrasen und Aktionismus: „Das heißt: Migration und Einwanderung wirklich ernst nehmen.“

So wie Deutschland seit Jahrzehnten eine Einwanderungsgesellschaft ist, so ist der Fußball immer von Migration abhängig gewesen. Der Publizist Hardy Grüne hat diesem Thema eine Titelgeschichte in „Zeitspiel“ gewidmet, einem Magazin für Fußball-Geschichte. Darin beschreibt er auch den ersten Fußballverein auf deutschem Boden, den „English Football Club“, 1874 gegründet in Dresden. „Das waren Briten, die in Dresden gearbeitet oder studiert haben. Das sind also Befruchtungen, die von außen kamen. Eigentlich geht ja alles von Großbritannien aus. Die Wurzeln des deutschen Fußballs kommen aus dem Ausland.“

Ende des 19. Jahrhunderts kamen viele Industriearbeiter aus Polen ins Ruhrgebiet. Noch ihre Kinder und Enkel mussten sich mitunter als „Polacken“ beschimpfen lassen, doch sie prägten ganze Fußballergenerationen, beim FC Schalke 04 zum Beispiel durch Spieler wie Szepan, Kuzorra oder Tibulski. „Die Industrie hat im Ruhrpott schnell erkannt, dass Fußball ein hohes Potential für die Menschen hat“, sagt Hardy Grüne. „Auch um die Menschen an den Stadtteil und den Arbeitsplatz zu binden. Fußball war ein Verbindungsmedium.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten dann mehr als zwölf Millionen Menschen mit deutschen Wurzeln die abgetrennten Ostgebiete verlassen, Schlesien, Ostpreußen oder das Sudetenland. Eine indirekte Folge der Nazi-Gewaltherrschaft. Deutsche flohen zu Deutschen in den Westen, doch willkommen waren sie selten. Landesweit entstanden Aussiedlerklubs, der Fußball half ihnen beim Ankommen. Auch unter den deutschen Weltmeistern von 1954 waren Migranten aus dem Osten: Josef Posipal, Fritz Laband und Richard Herrmann. Die Abneigung der Mehrheitsgesellschaft verschwand bald, denn das Land brauchte Arbeitskräfte.

Die Isolierung der Gastarbeiter wurde auch durch den DFB gestützt

Anders verhielt es sich in den 1960er Jahren. Bis zum Anwerbestopp 1973 kamen 14 Millionen „Gastarbeiter“ in die Bundesrepublik, aus Italien, Spanien, Griechenland und insbesondere aus der Türkei. Die Politik glaubte, dass die Menschen nach getaner Arbeit in ihre Heimatländer zurückkehren würden. Integrationskonzepte gab es kaum, auch im Fußball nicht, erzählt Hardy Grüne: „Es gab in den Statuten zunächst Absätze, dass keine Ausländer in den deutschen Mannschaften eingesetzt werden durften. Und dann folgte eine Ausnahmeregel, dass man Mannschaften ausschließlich mit Ausländern bilden konnte. Der DFB hat diese Spieler isoliert und ist erst in den 1970er Jahren aufgewacht. Aber da hatten sich schon Parallelstrukturen verfestigt.“

Die Folgen der fehlenden Konzepte in Politik und Zivilgesellschaft werden noch lange spürbar sein: Ein Drittel der ehemaligen Gastarbeiter über 65 Jahren ist heute von Armut bedroht. Bei Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund liegt dieser Anteil bei zwölf Prozent. Im Sport stehen häufig die 500 Vereine im Fokus, die von Migranten gegründet wurden. Die bekannteren von ihnen: Früher der SC Lupo in Wolfsburg, heute Türkiyemspor in Berlin oder Türk Gücü in München. Oft sind diese so genannten „ethnischen“ Vereine Ziel von Kritik: Sie würden die gesellschaftliche Abschottung festigen, heißt es. „Wenn wir die einzige Linie für Gleichheit entlang des Migrationshintergrundes ziehen, dann tragen wir auch zur Grenzziehung bei“, sagt die Migrationsforscherin Tina Nobis.

„Wenn Migrantensportvereine segregativ sind, dann sind auch Seniorensportvereine und Frauensportvereine segregativ.“

Tina Nobis

Vergemeinschaftung und Identifikation, glaubt Nobis, finde zunehmend in lokalen kleinen Räumen statt. Nicht nach dem Motto: Ich fühle mich Deutsch. Sondern: Ich fühle mich als Berliner. Oder als Kreuzberger.

Migrantenvereine haben gerade in Ballungsgebieten mitunter einen schlechten Ruf. Spieler mit Einwandererbiografie sind überdurchschnittlich oft an Spielabbrüchen beteiligt. Sie werden aber auch häufiger provoziert und diskriminiert. Vor Sportgerichten werden sie mitunter härter bestraft als Spieler ohne Migrationshintergrund. In Verbänden hören sie immer wieder, dass sie sich eingliedern sollen, dabei ist Integration ein wechselseitiger Prozess. Die Konsequenzen: Etliche Migranten fühlen sich auf ihre Wurzeln reduziert. Sie ziehen sich zurück ins eigene Milieu oder ändern ihren Vereinsnamen. Aus Galatasaray Berlin wurde der Rixdorfer SV, aus Samsunspor der FC Kreuzberg.

Silvester Stahl von der Fachhochschule für Sport und Management in Potsdam beschäftigt sich seit Jahren mit Migrantenvereinen und plädiert dafür, diese auch mit Einrichtungen außerhalb des Sports zu vergleichen: „Zum Beispiel mit Kulturvereinen, mit politischen Organisationen, mit Elternvereinen oder religiösen Gruppen wie den Moscheevereinen. Und in diesem Vergleich schneiden sie außerordentlich gut ab. Weil sie in aller Regel auf die Strukturen der Aufnahmegesellschaft bezogen sind, nämlich auf die Landesfußballverbände. Weil sie am allgemeinen Spielbetrieb teilnehmen und eine Brückenfunktion ausüben.“

Vereine halten an Traditionen fest, die Migranten auch abschrecken können

Und jenseits der Amateurebene? Frankfurt, Stuttgart oder Köln sind Städte, in denen mehr als ein Drittel der Einwohner einen Migrationshintergrund haben. Doch in den Fankurven ihrer Profivereine spiegelt sich diese Vielfalt nicht wieder. Repräsentative Studien gibt es nicht, doch lokale Forschungen legen nahe: Bei den Ultras, den besonders leidenschaftlichen Anhängern, haben maximal zwei Prozent eine Einwandererbiografie. Die Vorliebe für einen Fußballverein wird vererbt, heißt es oft, durch Familien und Freundeskreise. Das gilt für junge Menschen, die fürs Studium aus Dortmund nach München ziehen, und weiter die Borussia unterstützen. Das betrifft auch Jugendliche, deren Eltern oder Großeltern aus der Türkei stammen. Und die ihre Leidenschaft für Beşiktaş oder Galatasaray Istanbul über Generationen weitertragen.

Viele von ihnen fühlen sich mit zwei Ländern verbunden. Doch eine solche Mehrfachzugehörigkeit ist im Fußball kaum möglich, sagt der Berliner Fanforscher Robert Claus, denn dort herrsche Bekenntniszwang. „Es gibt keinen Ultra, der Ultra von zwei Vereinen ist. Das kann es gar nicht geben per Definition, weil man laut Eigenverständnis bis in den Tod seinem Verein die Treue hält. Eine ähnliche Logik liegt hinter Nationalismus. Die Idee, dass ich entweder Deutscher oder Türke bin, und eigentlich irgendwas dazwischen laut nationalistischer Logik kaum sein kann, weist eine starke strukturelle Parallele zu Fan-Denken auf.“

Es gibt keine Debatte über die eher homogenen Fankurven. Nicht in den Vereinen, nicht in der Wissenschaft, nicht mal in den pädagogischen Fanprojekten.

Die ersten beiden Ligen vermelden regelmäßig Zuschauerrekorde, also sind die Vereine nicht wirklich auf neue Kunden angewiesen. Doch Carsten Blecher, Mitarbeiter des Kölner Fanprojekts, möchte deutlich machen, wie wichtig eine gesellschaftliche Öffnung wäre. In Forschungen an der Universität Siegen zeigt er, dass die Klubs durchaus einen Querschnitt der Gesellschaft anziehen, was Altersspanne oder Bildungshintergrund angeht. Doch in kulturellen Fragen seien die Klubs ungewollt abschreckend. „Es gibt eine Fußballkultur, die lokal oder vielleicht auch national geprägt ist“, sagt Blecher und nennt als Beispiel das Kulinarische: „Bier und Bratwurst, Gesänge oder auch Vereinshymnen, mit denen sich jetzt auch nicht jeder direkt identifizieren kann. Man bleibt dann doch unter sich, weil man an bestimmten Traditionen festhält. Und möglicherweise gar nicht mitbekommt, dass sich die Gesellschaft verändert. Und man darauf gar nicht reagiert als Klub.“ Carsten Blecher hat bei Heimspielen des 1. FC Köln Fragebögen verteilt und später ausführlich mit Fans gesprochen. Eine junge Frau mit türkischen Wurzeln sagte ihm, dass sie sich in den Stadien nicht wohl fühle. Denn dort, „würden die Deutschen unter sich bleiben“ wollen.

Rechte Hooligans pflegten das „Ausländer-Klatschen“

Zudem spielt die Geschichte der Fankultur eine Rolle, zu der stets Provokation und Diskriminierung gehörten. Der Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling sieht einige Ursachen für die Feindseligkeit gegenüber Migranten bereits in den 1970er Jahren. „Wir setzten uns für ihre Belange ein, als es um ihre miserablen Wohnungen ging, aber wir kannten sie eigentlich gar nicht“, sagt Schulze-Marmling, der damals viele Spiele von Borussia Dortmund verfolgt hat. „Ausländer und Türken waren für viele Menschen ein Synonym. Das manifestierte sich auch im Stadion. Ich kann mich eigentlich an kein Spiel erinnern, in dem nicht irgendein Spruch gegen die Türken kam. Obwohl keine Türken auf dem Spielfeld waren, und nur sehr wenige auf den Tribünen. Rassismus war absolut präsent.“

Vor allem in den 1990er Jahren machten rechte Hooligans dann regelmäßig Jagd auf Migranten – so genanntes „Ausländer-Klatschen“. In den Stadien wurden gegnerische Spieler als „Asylanten“ bezeichnet, schreibt Dietrich Schulze-Marmeling in seinem aktuellen Buch, Titel: „Der Fall Özil“. Er sagt: „Ich glaube, dass die Anschläge gegen türkischstämmige Menschen in Mölln oder Solingen in den Neunziger Jahren bis heute nachwirken. Auch die Morde des NSU haben tiefe Spuren hinterlassen. Und dann der Umgang des Staates damit: die mangelnde Sensibilität und Empathie von uns, der Mehrheitsgesellschaft. Das hat bei der türkischen Community Einstellungen verändert, die sich uns komplett entzogen haben.“

Nun, in Zeiten des erstarkenden Rechtspopulismus könnten Bundesligaklubs offensiv auf migrantisch geprägte Kieze zugehen, findet der Forscher Robert Claus, doch oft seien ihnen solche Projekte zu kleinteilig. Die Wachstumspläne zielen eher auf Asien oder Amerika. Trotzdem gibt es Bildungsinitiativen wie „Lernort Stadion“, die intensiver über Fußball und Migration diskutieren wollen. Im Umfeld von Hertha BSC kommt der Ethnologe Söhnke Vosgerau mit Jugendlichen ins Gespräch. Auch über Rituale der Fankultur. „Es gibt kaum eine andere Jugendkultur, die so beständig ist“, sagt Vosgerau. „Und genauso beständig sind auch einige Zugangsvoraussetzungen. Die stellen für viele Menschen mit Migrationshintergrund eine Hürde dar. Und sie sind auch vielleicht gar nicht attraktiv. Es wird eine sehr große Loyalität und ein großer Einsatz gefordert. Das heißt, da muss man sich bewähren. Da muss man Leute kennen, die da schon dabei sind. Und das führt dazu, dass diese Gruppen relativ geschlossen sind.“

Mehr als 70.000 Flüchtlinge in deutschen Vereinen

Viel ist seit der heimischen Weltmeisterschaft 2006 beim DFB entstanden: Konferenzen, Integrationspreise, Broschüren. Doch noch immer gibt es Fans, die sich beschweren, wenn Nationalspieler mit Migratonshintergrund die Hymne nicht mitsingen. Noch immer gibt es Vereinsvertreter, die Traditionen von Einwanderern zurückweisen, ihre Feiertage oder Fastenzeiten.

Wissenschaftler wie Özgür Özvatan wünschen sich ein Forum für Migrantenorganisationen, organisiert durch den DFB. In dem man Erfahrungen austauschen und Ideen entwickeln kann. „Repräsentanz ist ein zentraler Begriff“, sagt Özvatan.

„Ich glaube auch, dass wir in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren den ersten Nationalspieler oder die erste Nationalspielerin mit Fluchterfahrung erleben werden, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind.“

Özgür Özvatan

Seit 2015 sind mehr als 70.000 Flüchtlinge in deutschen Vereinen angekommen. Manchmal haben sie dort schrumpfende Jugendabteilungen am Leben gehalten. Aber reicht das? Laut den Vereinten Nationen leben weltweit fast 260 Millionen Menschen nicht mehr in ihrem Geburtsland, ein Anstieg von fünfzig Prozent gegenüber dem Jahr 2000. Knapp siebzig Millionen Menschen sind auf der Flucht. Wirtschaft und Kommunikation sind längst globalisiert. Macht es da noch Sinn, wenn im Fußball Nationen gegeneinander antreten? Getrennt durch Flaggen, Hymnen und patriotische Gesänge? Warum können Spieler, die sich mehreren Ländern verbunden fühlen, nicht für mehrere Nationen spielen, fragt Özgür Özvatan: „Momentan ist es undenkbar. Aber es könnte ja auch sein, dass ein Spieler bei einer EM für Frankreich spielt und bei der nächsten WM für Spanien. Natürlich muss das alles reguliert werden. Aber die nationalstaatliche Regel von heute war auch einmal undenkbar gewesen. Ich glaube, dass wir an einem historischen Moment sind. Es wird wahrscheinlich zäh werden. Und es wird wieder völkische Bewegungen geben, die sich ethnisch zusammengesetzte Nationalteams wünschen. Aber die sind nicht mehr zeitgemäß.“

Cacau oder Gerald Asamoah, Mesut Özil oder Jérôme Boateng, Sami Khedira oder Leroy Sané: Immer wieder wurden Nationalspieler diskriminiert, auf den Tribünen oder in sozialen Medien. Wenn das Nationalteam erfolgreich spielte, wurde der Rassismus in den Medien kaum diskutiert. Seit dem frühen Scheitern bei der WM 2018 in Russland ist das anders. Darin liegt eine Chance, auch mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Eine Chance für Aufklärung. Und ein tatsächliches Problembewusstsein.

Autor und Themenreihe

Ronny Blaschke beschäftigt sich als Journalist mit den gesellschaftlichen Hintergründen des Sports, u. a. für die Süddeutsche Zeitung, den Deutschlandfunk und die Deutsche Welle. Mit seinen Büchern stieß er wichtige Debatten an, zuletzt mit „Gesellschaftsspielchen“ zur sozialen Verantwortung des Fußballs.

Die ganze Themenreihe auf einen Blick

Frauen in Schaltzentralen des Fußballs: Allein unter Männern

Noch nie wurde im Fußball so intensiv über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen diskutiert wie in diesem Sommer während der Weltmeisterschaft in Frankreich. Jenseits der Lohnungleichheit sind in den… Weiterlesen

Fußball in Ägypten: Rebellische Ultras im Untergrund

Am 21. Juni beginnt in Ägypten der Afrika-Cup. In wohl keinem anderen Land ist der Fußball so politisch aufgeladen wie in Ägypten. Seit mehr als hundert Jahren nutzen Autokraten in… Weiterlesen

Fußball in Syrien: Werkzeug der Propaganda

Im Nahen Osten sind Fußball, Politik und Militär eng verknüpft. Zum Beispiel in Syrien: Diktator Assad möchte nach acht Jahren Krieg zum Alltag zurückkehren. Das Nationalteam kann ihm als Symbol… Weiterlesen

Der Fußball verdrängt nicht mehr

Über Jahrzehnte war der Fußball ein Symbol für die Ignoranz gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus. Doch inzwischen haben Fans, Aktivisten und Historiker eine lebendige und kritische Erinnerungskultur rund um ihre… Weiterlesen

Nur die Fassade ist bunt – Migration und Fußball

Der Rücktritt von Mesut Özil aus dem deutschen Nationalteam war das Fußballthema des Jahres 2018. Die Diskussion über Rassismus und Identität wird noch lange nachwirken, aber einige Fragen gehen dabei… Weiterlesen

Mit Toren und Titeln für die Unabhängigkeit – Katalonien und das Baskenland

In kaum einem Land werden regionale Spannungen so emotional ausgetragen wie in Spanien. Auch der Fußball dient den Befürwortern der Abspaltung als Vernetzungshilfe, vor allem im Baskenland und in Katalonien.… Weiterlesen

Gegen den Willen des Sultans – Fankultur in der Türkei

Im Zuge des Machtgewinns für Präsident Erdoğan sind gesellschaftliche Freiräume in der Türkei geschrumpft. Wie unter einem Brennglas wird das seit Jahren im Fußball deutlich. Politiker und Unternehmer nutzen den… Weiterlesen

Getarnter Hass – Israel, Antisemitismus und Fußball

Der Antisemitismus ist eine der ältesten Diskriminierungsformen im Fußball, doch in den vergangenen Jahren hat er sich gewandelt. Feindseligkeit gegenüber Juden wird zunehmend als brachiale Kritik an Israel geäußert. Wenn… Weiterlesen

Fansticker in der Waffenkammer – Ultrakultur in der Ukraine

Das Champions-League-Finale in Kiew verdeutlicht, wie sehr auch der Fußball unter dem Krieg in der Ost-Ukraine leidet. Viele Ultras sind ins Visier der prorussischen Separatisten geraten – aufgeben wollen sie… Weiterlesen

Propaganda in kurzen Hosen

Die WM 1978 in Argentinien fand in einer Militärdiktatur statt, die 30.000 Leben kostete. Die Gleichgültigkeit von Verbänden wie dem DFB stärkte das Selbstbewusstsein des Folterregimes, doch die internationale Aufmerksamkeit… Weiterlesen

Offensive im Verborgenen

In vielen Ländern ist die Zivilgesellschaft eine geachtete Partnerin des Rechtsstaates – in Russland gilt sie als Gegenbewegung. Seit Jahren werden dort Grundrechte von Organisationen eingeschränkt. Doch es gibt Gruppen,… Weiterlesen

Spielwiese Menschenrechte

Vertreibung, Diskriminierung, unmenschliche Arbeitsbedingungen: Sportereignisse wie die WM in Russland gehen mit der Aushöhlung von Menschenrechten einher – und die Gleichgültigkeit der Profis lässt autoritäre Regime alltäglich erscheinen. Wie kann… Weiterlesen

Wir stellen vor: die Longread-Themenreihe bei 120minuten

Im Herbst 2017 konnten wir uns ein Grow-Stipendium des Netzwerk Recherche sichern. Neben der tatkräftigen Unterstützung durch Workshops und andere Angebote ist auch eine finanzielle Zuwendung Bestandteil des Stipendiums. Was… Weiterlesen

Die Veröffentlichung dieses Beitrags wurde auch durch die Unterstützung des 120minuten-Lesekreises möglich. Stellvertretend für alle bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Max, unserem neuesten Lesekreis-Mitglied. Du möchtest 120minuten ebenfalls aktiv unterstützen? Dann bitte hier entlang!